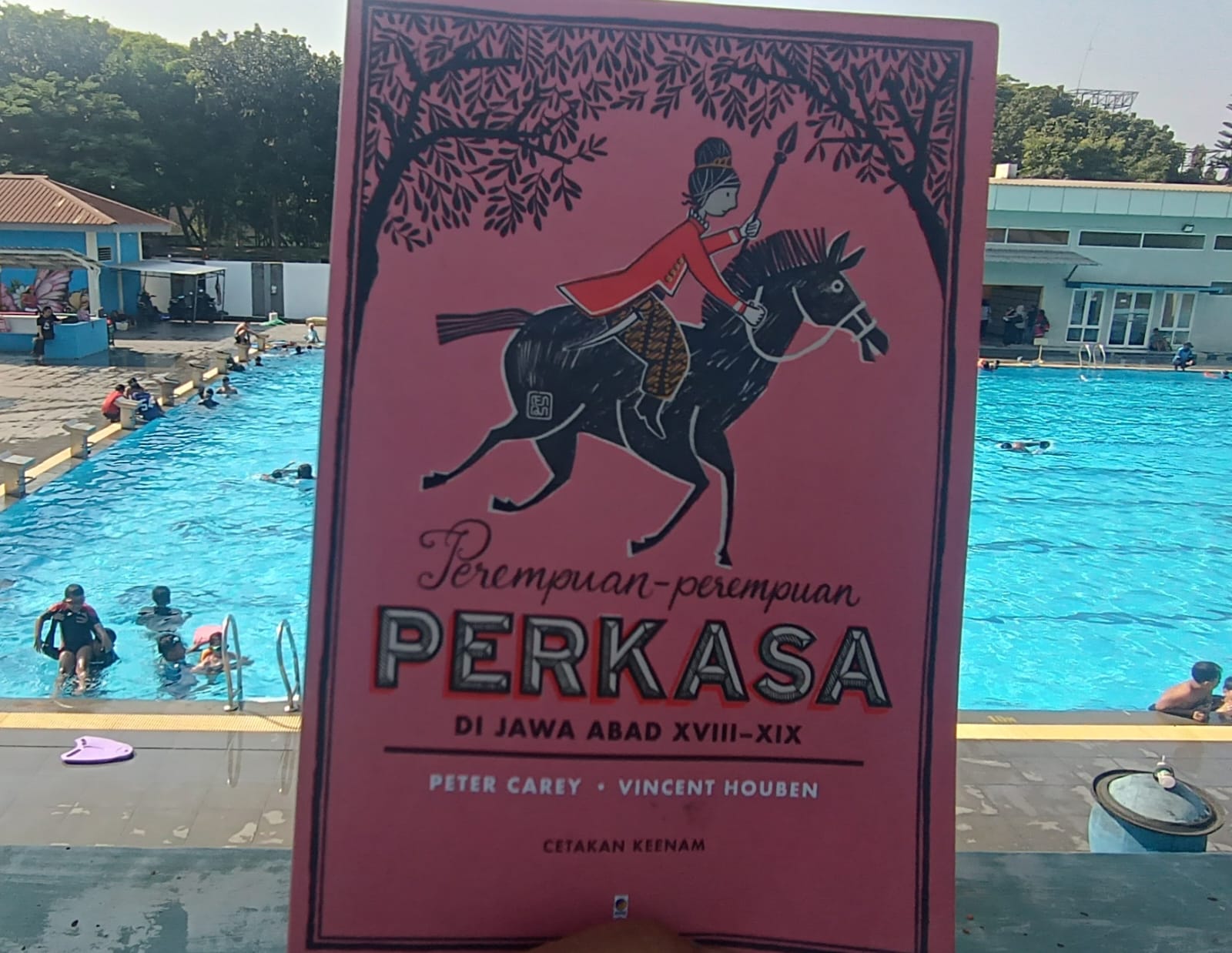

Resensi Buku “Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX”

Dewi Sartika

Usai menuntaskan buku ini, pikiran saya langsung mengembara ke beberapa hal. Berbicara tentang kiprah perempuan dalam kehidupan sebagaimana yang disinggung Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX, saya teringat akan Siti Khadijah, istri Rasulullah sekaligus pengusaha sukses. Ada juga Tan Peng Nio (dijuluki Mulan van Java), perempuan Tionghoa yang turut serta mengobarkan perlawanan di Tanah Jawa melawan VOC dalam serangkaian peristiwa Geger Pecinan.

Sementara dalam hal pemberdayaan perempuan, Jawa Barat juga punya segudang tokoh perempuan yang bergerak di bidang pendidikan, sebut saja Dewi Sartika dan Raden Ayu Lasminingrat. Bahkan, nama terakhir sudah aktif memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia di abad ke-19 serta mendirikan sekolah di awal abad 20 dan dikenal sebagai seorang penulis. Karena ini pula, adakalanya, saya ingin ‘menggugat’ penetapan Kartini sebagai pelopor tokoh emansipasi perempuan? Mengapa bukan Raden Ayu Lasminingrat atau tokoh perempuan lainnya?

Apa yang dipaparkan peter Carey dan Vincent Houben dalam buku ini juga mengingatkan saya akan novel The Da Vinci Code. Meskipun fiksi, tetapi Dan Brown selaku penulis mengambil referensi beberapa buku sebagai rujukan novelnya. Salah satunya, buku non-fiksi, The Templar Revelation. Kebetulan saya sudah membaca buku ini hingga dua kali beberapa tahun lalu. Seperti yang disinggung The Da Vinci Code, The Templar Revelation secara garis besar menyebut peran penting Maria Magdalena dalam awal-awal sejarah ajaran Yesus Kristus. Namun, sejarah kemudian meminggirkan namanya.

Demikianlah, emansipasi perempuan ternyata sudah ada sejak lama. Hanya saja karena berbagai hal, peran perempuan dalam lini kehidupan terlupakan atau sengaja dilupakan. Rasa-rasanya masih sedikit, buku-buku di Indonesia terutama, yang membahas peran perempuan dalam sejarah. Maka, kehadiran Perempuan-perempuan Perkasa Di Jawa Abad XVIII-XIX patut diapresiasi sebagai penambal lubang sejarah perempuan di Indonesia yang masih terbatas.

Perempuan-perempuan Perkasa Di Jawa Abad XVIII-XIX sendiri berfokus pada kisah-kisah perempuan Jawa terutama di lingkungan keraton atau masih termasuk keluarga priyayi baik itu di Yogyakarta maupun di Surakarta. Berbicara mengenai keraton, tentu tak bisa dilepaskan dari putri-putri keraton. Bisa jadi apa yang saya pikirkan saat membahas tentang para putri keraton akan sama dengan para pembaca lainnya. Setidaknya, gambarannya tak jauh-jauh dari tata bahasa yang halus, lemah gemulai dan berbagai karakter feminim lainnya. Itu dulu, sebelum saya membaca buku ini lebih lanjut.

Ya, Peter Carey dan Vincent Houben seakan ingin mematahkan pandangan mengenai sifat-sifat feminim yang melekat pada para perempuan keraton. Lupakan emansipasi yang menurut kebanyakan orang dimulai dari Kartini. Para perempuan Jawa terutama mereka yang tinggal di keraton sudah memulainya jauh sebelum sosok Kartini hadir. Kiprah mereka pun coba dihadirkan dua penulis ini melalui buku. Apalagi dengan mengambil judul Perempuan-perempuan Perkasa, seolah menegaskan bagaimana peran kaum perempuan di masa lalu yang telah melampaui zaman. Tidak ada pingitan sebagaimana yang Kartini alami, perempuan-perempuan di masa itu yang dalam buku ini didominasi para putri keraton (bangsawan) sudah mengambil peran dalam bidang pemerintahan maupun militer.

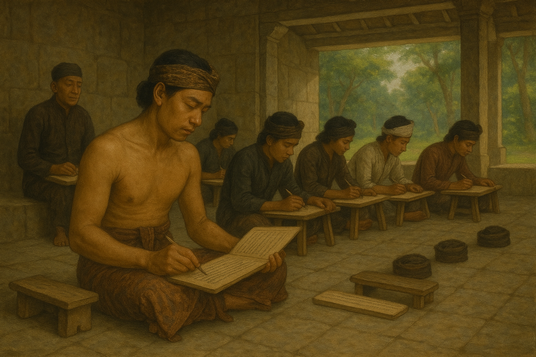

Sebelum bercerita lebih lanjut tentang bagaimana para putri bangsawan ini, buku ini dibuka dengan penggambaran sosok perempuan Jawa dalam bidang seni seperti sastra dan wayang. Dalam sastra kolonial Hindia Belanda pasca Perang Jawa, perempuan Jawa digambarkan sebagai sosok lembut dan berkepala kosong. Sementara perempuan Jawa khususnya dari kaum priyayi dalam seni wayang kulit justru digambarkan sebaliknya, perkasa, sebagaimana kaum laki-laki pada umumnya.

Tak hanya dalam dunia nyata saja, baik Carey dan Houben juga menyebut sosok mitologi dalam budaya Jawa seperti Nyai Roro Kidul yang memiliki peran vital dalam keberlangsungan kejayaan kerajaan di Jawa Tengah Selatan. Disebutkan, Nyai Roro Kidul adalah pelindung Kerajaan Mataram dan istri gaib para raja. Untuk menjaga pertalian antara gaib ini, setiap tahun diadakan upacara Labuhan di Parangtritis. Di keraton Surakarta, pertautan antara penguasa Laut Selatan dan para raja ini digambarkan melalui tarian bedaya ketawang.

Usai menjelaskan bagaimana kedudukan perempuan baik dalam sastra kolonial maupun budaya Jawa, selanjutnya pembaca akan diajak untuk mengetahui kiprah lebih lanjut para perempun Jawa dari golongan bangsawan (priyayi). Dua penulis ini membukanya dengan kisah keberadaan pasukan berkuda perempuan di keraton Yogyakarta yaitu Pasukan Estri yang terdiri dari para perempuan terpilih dengan kemampuan militer mumpuni serta dibekali dengan ketrampilan seni.

Kiprah pasukan ini terlihat nyata pada masa Sultan Hamengkubuwana II serta mengundang decak kagum para pejabat VOC maupun kolonial seperti Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Jan Greeve, dan Gubernur Jenderal, Daendels. Dalam militer, Pasukan Estri ini juga terlibat dalam Geger Sepehi dan Perang Jawa.

Sosok perempuan yang berkecimpung dalam militer juga tergambar dari dua srikandi Jawa terkenal dari keluarga priyayi di abad 19 dalam serangkaian Perang Jawa, Raden Ayu Yudokusumo dan Nyai Ageng Serang. Keduanya bahkan digambarkan sebagai perempuan yang sangat mampu bertindak kejam, sebagaimana laporan Residen Yogya, Frans Gerhardus Valck.

Sementara itu, keahlian prajurit estri tak hanya dalam hal militer saja, tetapi juga terlibat dalam hal perdagangan. Bahkan Rafles dan ahli antropologi Amerika, Ward Keeler memaparkan keunggulan perempuan Jawa dalam hal mengatur keuangan. Secara gamblang penulis buku ini juga menjelaskan bagaimana permaisuri ketiga Sultan Hamengkubuwana II, Ratu Kencana Wulan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dengan meminta jatah dari keuntungan setiap proyek termasuk dalam urusan naik jabatan, asal punya duit, permintaan tersebut bisa dipenuhi.

Begitu pula peranan perempuan dalam hal pemelihara dinasti atau pertalian antar keluarga juga tak luput dibahas Carey dan Houben. Sebagaimana masa kini, latar belakang keluarga menjadi poin penting seorang perempuan untuk menjadi pendamping raja. Pada masa itu, calon istri raja dipilih dari keluarga atau areal tertentu dengan tujuan membentuk aliansi politik yang kuat. Sebagai contoh, Kesultanan Yogyakarta lebih memilih putri bupati mancanagara timur (Madiun) untuk mengurangi potensi pembangkangan politik. Begitupula Sunan Surakarta yang memilih perempuan dari Madura untuk dijadikan permaisuri demi memastikan hubungan baik dengan penguasa lokal Madura.

Terkait pernikahan, sebagaimana prajurit estri yang tangguh, para perempuan priyayi juga tak segan untuk mengajukan perceraian seandainya pernikahan yang mereka jalani tak sesuai harapan (adanya kekerasan dalam rumah tangga). Hal ini terjadi kepada Ratu Bendoro (putri Sultan Hamengkubuwana I) yang bercerai dengan Raden Mas Said di tahun 1762 dan perceraian Raden Ayu Notodiningrat (cucu Mangkunegoro II) dengan R.T. Notodiningrat I (Bupati Probolinggo) yang brutal.

Perempuan di masa lampau juga punya peran untuk merekatkan hubungan antara istana dengan masyarakat pedesaan. Hal ini ditandai dengan latar belakang pasukan estri dan para selir yang kebanyakan berasal dari keluarga kiai. Dampaknya, selain untuk meredam potensi perlawanan dari kaum agamis, dengan diikatnya para perempuan ini ke dalam lingkungan keraton, juga membawa dampak lain berupa perlindungan yang didapat kaum bangsawan dari masyarakat desa semisal pada peristiwa Geger Sepehi pada Juni 1812 saat sejumlah pangeran mencari perlindungan di desa-desa yang jaraknya jauh dari Yogya.

Terakhir, kiprah perempuan dalam membimbing anak dan memastikan keberlangsungan tradisi juga dipaparkan secara rinci. Sebagai pembimbing anak, ada tradisi yang berlaku bahwa anak laki-laki dan perempuan keturunan kerajaan ‘dipinjamkan’ kepada anggota keluarga lain di luar keraton. Contohnya, Pangeran Dipanegara pada saat usia dini diasuh dan dididik nenek buyutnya, Ratu Agen di Tegalrejo.

Keterangan Buku

Judul : Perempuan-perempuan Perkasa Di Jawa Abad XVIII-XIX

Penulis : Peter Carey & Vincent Houben

Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Tahun : 2024 (cetakan keenam)

Tebal : 114 halaman

ISBN : 978-602-6208-16-3

TOPIK:

Dewi Sartika

Penulis kelahiran pesisir utara Lamongan, lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (jurnalistik) yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, budaya, dan film. Anggota komunitas literasi serta telah menghasilkan sejumlah antologi. Penulis dapat dihubungi melalui email: dewisartika.naura@gmail.com

Leave a Reply