Jaran Jenggo: Pertunjukan Seni yang Mengiringi Pengantin Sunat

Dewi Sartika

Beberapa waktu lalu, saya dan suami punya gawe; menyunatkan (mengkhitankan) bocil 6 tahun. Agak mendadak memang karena wacana menyunatkan si bungsu ini muncul sekitar akhir Agustus lalu. Ditambah lagi, kami harus merayu si bungsu dengan memberikan iming-iming supaya mau disunat. Setelah maju-mundur, akhirnya anak kami mau. Kami pun menentukan waktunya. Lebih cepat lebih baik. Ketemulah tanggal 14 September.

Bagi kami berdua, menyunatkan anak laki-laki ini tidak kami anggap sebagai sesuatu yang ‘wah’ alias biasa saja. Makanya, tak persiapan khusus. Namun, apa yang ada di pikiran kami ternyata tak sama dengan orang lain. Saya baru menyadari benar bahwa menyunatkan anak laki-laki di lingkungan kami di Malang termasuk hajatan istimewa. Maklum saja, di tempat asal saya di Lamongan terutama lingkup keluarga besar saya, acara menyunatkan tidak terlalu istimewa. Paling-paling, anggota kelurga yang bertempat tinggal berdekatan mengunjungi anak yang disunat lalu anak tersebut disangoni (dikasih uang) dan melakukan syukuran, bagi-bagi nasi kotak.

Saya pun enteng saja memberitahu orang lain bahwa saya tidak bisa menghadiri kegiatan PKK karena sedang menyunatkan anak. Alhasil, usai acara, ibu-ibu PKK ‘menggeruduk’ rumah saya untuk berkunjung. Begitupula anggota keluarga dari pihak suami yang jauh-jauh datang ke rumah untuk menengok bocil. Ya, lagi-lagi, beda daerah beda tradisi.

Ketika anak laki-laki disunat, kebetulan ada ibu saya. Sepertinya ia sengaja ikut ke Malang selain untuk berobat juga karena saya memberitahunya bahwa cucunya mau disunat.

“Kalau di Seday(lawas), dulu, kalau ada anak yang habis disunat, setelah itu diarak keliling dengan jaran jenggo. Tapi sekarang sudah enggak ada,” ujar Ibu.

Jaran jenggo? Seketika pikiran saya terlempar ke tahun 2015. Bisa dibilang itulah terakhir menyaksikan jaran jenggo. Bukan di acara sunatan sesuai apa yang dikatakan ibu, melainkan di acara karnaval Agustusan yang rutin diadakan. Seingat saya, bukan anak laki-laki yang duduk dengan gagah di atas pelana, tetapi anak perempuan berpakaian menyerupai kesatria perempuan Jawa. Gara-gara omongan ibu pula akhirnya saya mencari tahu lebih lanjut mengenai jaran jenggo ini.

Seperti perahu ijon-ijon, kearifan lokal asal Lamongan ini juga telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia tahun lalu. Kesenian jaran jenggo sendiri hanya dikenal di sekitar wilayah Lamongan saja. Pertunjukan jaran jenggo identik dengan kuda yang njenggo atau mengangguk-anggukkan kepala sambil berjoget yang diiringi musik serta dipandu seorang pawang. Mulanya, jaran jenggo ini tak lepas dari acara khitan yang mengandung unsur religi.

Sebagaimana diketahui, di masa lampau, sejumlah wilayah pesisir utara Lamongan pernah menjadi bandar perdagangan sekaligus basis penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mau tak mau, pengaruh Islam ini juga turut mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat pesisir termasuk dalam hal kesenian. Salah satunya, jaran jenggo.

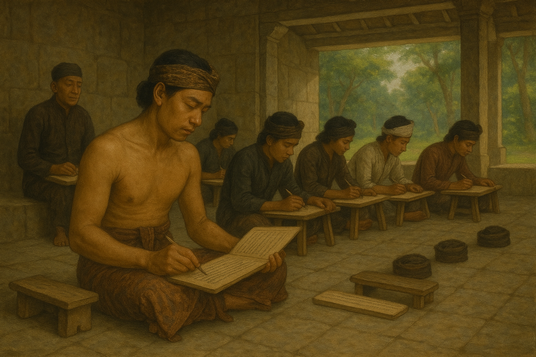

Kisah jaran jenggo sendiri dimulai sekitar tahun 1907 di Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro. Kesenian ini diciptakan H. Rosyid yang kebetulan menjadi petinggi di desa tersebut. Ia memiliki kereta kuda sebagai kendaraan pribadi. Uniknya, kuda milik H. Rosyid ini sering mengangguk-anggukkan saat mendengar musik rebana jedor. Dari sinilah istilah jaran jenggo berasal. Mendapati hal tersebut, H. Rosyid kemudian melatih kuda tersebut.

Suatu saat, H. Rosyid melakukan sebuah nazar. Hal ini ia lakukan karena anaknya sangat takut dikhitan. H. Rosyid berjanji akan mengarak sang anak dengan menaiki kuda yang diiringi rebana jedor keliling desa. Anak H. Rosyid pun bersedia dikhitan. Arak-arakan ini berhasil perhatian masyarakat Desa Solokuro termasuk anak-anak yang pada akhirnya meminta kepada orangtua masing-masing untuk dikhitan lalu diarak menggunakan jaran jenggo yang telah dipakaian kostum.

Jaran jenggo kemudian menjadi bagian dari tradisi khitanan. Selain sebagai seni hiburan, pertunjukan jaran jenggo juga menjadi bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa sang anak telah dikhitan. Selain itu kesenian ini juga dimaksudkan untuk memohon doa restu kepada orangtua dan leluhur agar bisa menjadi orang sukses di dunia maupun akhirat.

Secara garis besar pertunjukan kesenian jaran jenggo ini mempunyai 2 tahapan. Pertama, sebelum anak diarak, anak yang telah dikhitan atau biasa disebut pengantin khitanan melakukan sumgkeman kepada orangtua supaya proses arak-arakan berjalan lancar. Sesudah itu, di hadapan pengantin khitanan dan orangtuanya, di atas tikar yang disediakan bantal, jaran jenggo melakukan proses sungkem dengan cara kaki depan ditekuk dan kepalanya ditidurkan di bantal. Selesai prosesi ini dilanjutkan dengan pengantin khitanan diarak mengelilingi desa. Selama proses ini, pengantin khitanan akan berhenti di beberapa rumah milik orang yang dituakan atau saudara. Sama seperti sebelumnya, di sini, baik pengantin khitanan maupun jaran jenggo juga melakukan sungkem. Berikutnya, pengantin khitanan melanjutkan perjalanan menuju rumah. Selama diarak, rombongan musik jedor juga turut menyertai.

Hingga kini, kesenian jaran jenggo yang diciptakan H. Rosyid masih dilanjutkan generasi penerusnya yaitu Paguyuban Aswo Kaloko Joyo. Karena mengikuti perkembangan zaman, paguyuban ini terus berinovasi agar pertunjukan jaran jenggo tak monoton seperti dalam gerakan tari, kostum, dan riasan. Hal unik lainnya terkait paguyuban ini adalah para pemainnya merupakan keturunan dari generasi sebelumnya alias turun-temurun.

Referensi

Abdullah Zawawi & Abd. Hadi, (2020), Analisis Makna Bahasa Dalam Proses Kesenian Jarang Jenggo Aswo Kaloko Joyo Dalam Tradisi Khitanan, Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajad (INSUD) Lamongan, 15 (02), 136-144.

Ayu Wulandari & Muhammad Jazuli, (2018), Perkembangan Kesenian Jaran Jenggo Aswo Kaloko Joyo Generasi Ke-6 Sampai Generasi ke-7 Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Jurnal Seni Tari 7 (1), 14-24.

TOPIK:

Dewi Sartika

Penulis kelahiran pesisir utara Lamongan, lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (jurnalistik) yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, budaya, dan film. Anggota komunitas literasi serta telah menghasilkan sejumlah antologi. Penulis dapat dihubungi melalui email: dewisartika.naura@gmail.com

Leave a Reply