Di Karang Asih, Akar Tak Mudah Mati

Ika Cahya Adieba

Hujan selalu punya tempat di Karang Asih. Di desa itu, air bukan cuma datang dari langit, tapi juga dari luka-luka lama yang belum sembuh. Banyak orang menyebut bahwa hujan di Karang Asih seperti tangisan bumi yang tak selesai. Hampir setiap pagi, embun mengendap terlalu lama di pucuk ilalang, dan tanah merah di jalan setapak berubah menjadi lumpur. Langit di sana jarang benar-benar biru. Bahkan di musim kemarau, mendung tetap menggantung seperti kesedihan yang menolak pergi. Anak-anak tumbuh dengan aroma tanah basah, dan orang tua menyebut tiap petir sebagai pertanda kemarahan leluhur.

***

Ketika Alya pertama kali menginjak tanah Karang Asih, langit belum selesai menangis sejak fajar. Air menggenang di halaman balai desa, menyatu dengan jejak roda ekskavator yang baru saja melintas sehari sebelumnya. Udara lembab menyesak paru, bau tanah baru dibongkar menguar khas, dan di balik kabut tipis, tampak hamparan bukit yang sudah gundul seperti kepala bayi.

Alya datang sebagai fasilitator sosial dalam program penghijauan bekas tambang. Sebuah proyek dari perusahaan energi yang katanya tengah hijrah ke arah energi bersih. Ia berusia dua puluh sembilan tahun, lulus S2 dari universitas luar negeri, dan masih membawa idealisme yang belum dipecundangi kenyataan. Namun Karang Asih menyambutnya dengan sunyi. Mata-mata orang desa menatap curiga. Bahkan anak-anak pun tak menyapa.

“Ibu dari perusahaan tambang, ya?” tanya seorang bapak tua, sambil menajamkan parang. Ia tak menyebut nama perusahaan, tak menyebut proyek, tak menyebut posisi. Hanya satu kata: tambang. Dan itu cukup mewakili semua trauma.

Alya menjelaskan bahwa ia bukan dari divisi operasional, melainkan pendamping masyarakat. Ia tidak mengurusi alat berat, melainkan modul pelatihan penghijauan. Ia bukan eksekutor kerusakan, melainkan penghubung harapan.

“Harapan siapa?” tanya bapak tua itu lagi, tanpa senyum.

Alya diam. Pelatihan bicara di kelas tak menyiapkannya untuk jawaban seperti itu.

***

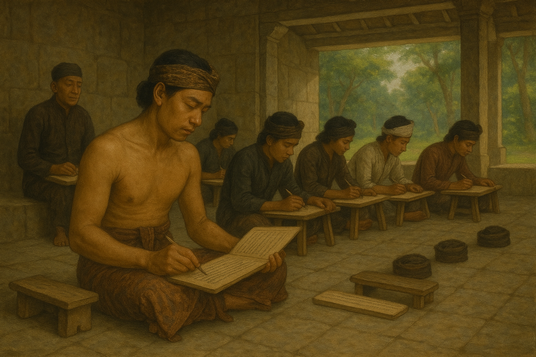

Minggu pertama Alya menggelar pelatihan di balai desa. Spanduk bertuliskan “Reforestasi Partisipatif Menuju Karbon Netral” membentang megah di dinding papan. Ia membagikan modul dengan warna cerah, menjelaskan istilah-istilah seperti carbon offset, ekonomi hijau, nature-based solution.

Warga datang—awalnya karena diundang, lalu karena penasaran, lalu karena dijanjikan uang transport. Namun setelah dua hari, kursi makin kosong. Ibu-ibu lebih memilih ke kebun. Para bapak kembali ke ladang yang tinggal setengah lereng. Remaja memilih memancing ikan di sungai yang airnya menghitam. Satu-satunya yang bertahan adalah Laras, ibu muda beranak satu. Ia duduk di pojok, mencatat, tapi wajahnya tak pernah antusias.

“Saya cuma ingin tahu,” katanya pada Alya saat istirahat, “apa gunanya tanam pohon kalau ladang saya sudah dibeli orang Jakarta?”

Alya menatapnya. Laras tidak marah, tidak sinis, hanya tenang dalam luka. Suaminya pergi ke kota setelah kehilangan kebun, lalu tak pernah kembali. Rumah mereka kini berdempetan dengan pagar proyek perusahaan. Alya ingin menjawab. Tapi modul pelatihannya tak memuat halaman tentang kehilangan.

Semakin lama Alya tinggal, semakin ia sadar bahwa program ini hanyalah hiasan. Pohon ditanam untuk foto, lalu dibiarkan mati. Dana pelatihan dipotong secara halus oleh mitra lokal. Pendataan fiktif dibuat agar laporan terlihat sukses. Bahkan bibit yang dikirim bukan pohon endemik, melainkan varietas cepat tumbuh tanpa manfaat ekologis jangka panjang.

Alya sempat protes kepada atasannya. Ia menunjukkan data lapangan, memotret pohon-pohon yang mati sebelum seminggu, merekam suara warga yang kecewa.

“Jangan terlalu idealis,” jawab atasannya. “Fokus saja pada indikator keberhasilan proyek. Lagi pula kita kan bukan LSM.”

Hari itu, Alya muntah setelah membaca laporan akhir yang ditandatangani tanpa pernah menyentuh tanah Karang Asih. Ia merasa kotor.

***

Pada suatu malam setelah hujan, Alya makan di rumah Pak Dula—tokoh adat yang awalnya hanya mengangguk datar padanya. Dinding rumah kayu itu penuh foto lama: potret hutan sebelum pembukaan lahan, wajah-wajah warga saat menolak tambang, potongan surat kabar dari tahun 1999 dengan judul tebal: “Warga Karang Asih Menang Gugatan Lingkungan”.

“Dulu kami menang,” kata Pak Dula sambil menyeruput kopi. “Tapi sistem lebih sabar dari manusia. Dua tahun kemudian, datang jalan baru. Setelah itu, tambang masuk lewat perusahaan lain. Kini, kami tak punya bukti bahwa dulu pernah punya tanah.”

Alya memandang bingkai kayu itu seperti artefak museum. Ia bertanya-tanya, mengapa kisah perjuangan seperti ini tidak pernah masuk dalam modul pelatihannya?

“Kami tidak butuh diselamatkan,” lanjut Pak Dula. “Kami cuma ingin didengar, bukan dijadikan target laporan.”

***

Hari-hari berjalan seperti biasa: langit Karang Asih menggantung kelabu. Gerimis turun juga seperti biasa—bukan hujan deras, hanya tetes-tetes rapuh yang tak habis-habis, membuat tanah semakin becek dan berat dilangkahi. Alya memperhatikan sepatu botnya yang penuh lumpur, dan berpikir: sudah berapa puluh tahun tanah ini diguyur air mata dari langit, tapi tak kunjung disirami keadilan dari bumi?

Beberapa minggu kemudian terjadi longsor kecil di jalur timur. Tiga rumah rusak. Seorang anak patah kaki. Warga menyalahkan proyek tambang karena tanah jadi rapuh. Alya memotret, mencatat, mengirim ke pusat. Tapi ia diminta mengubah narasi laporan.

“Jangan pakai kata ‘longsor akibat tambang’. Tulis saja ‘cuaca ekstrem’,” kata atasannya lewat sambungan telepon. “Kita di bawah tekanan sponsor. Jaga komunikasi.”

Alya marah. Tapi ia tidak meledak. Ia menyimpan semua data, lalu menulis email panjang kepada temannya—seorang jurnalis investigasi yang bekerja di media nasional. Ia lampirkan foto, rekaman, dan dokumen manipulatif proyek. Dua minggu kemudian, media itu terbitkan laporan eksklusif: “Hijau yang Dipalsukan: Jejak Tambang di Karang Asih”.

Namanya disamarkan. Tapi dampaknya nyata. Kantor pusat geger. Atasannya memanggil, memintanya menandatangani surat permintaan maaf, atau diberhentikan. Alya memilih keluar. Ia tidak menang. Tapi ia tak tunduk.

Setahun kemudian, Alya kembali ke Karang Asih. Bukan sebagai staf perusahaan, bukan sebagai aktivis. Ia kembali sebagai manusia biasa—yang merasa punya utang pada tanah yang dulu ia datangi dengan misi yang salah. Rumah Laras kini punya kebun kecil. Alya membantu menanam bibit lokal: meranti, ulin, dan jati. Bukan dari proyek. Bukan dari sumbangan. Tapi dari hasil patungan warga. Tanpa dokumentasi. Tanpa sponsor. Tanpa hashtag. Anak-anak kembali berlari di tanah lapang. Sungai belum jernih, tapi di bawah batu-batu, mulai muncul lumut hijau. Beberapa warga mulai percaya bahwa tanah bisa pulih asal yang menyentuhnya bukan hanya tangan, tapi juga hati.

Di sebuah sore, saat matahari condong, mereka menanam pohon bersama. Alya menuliskan satu kalimat di papan kayu kecil di samping pohon jati:

“Kami menanam bukan untuk proyek. Kami menanam karena kami belum menyerah”.

Dan untuk pertama kalinya, langit Karang Asih berhenti menangis.

TOPIK:

Ika Cahya Adieba

Lulusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Madura 2024. Menulis puisi, cerpen, artikel jurnal, dan esai. Tulisan-tulisannya sering dimuat di berbagai media cetak dan online. Saat ini sedang mempersiapkan buku puisinya yang berjudul Ayat-Ayat Politisi.

Leave a Reply