EKSPRESI ISLAM MODERAT: Peran Sentral Kiai Kampung dalam Melakukan Moderasi Islam

Bintu Assyatthie

Tempo hari, guru saya pernah bercerita tentang dua kelompok besar Islam yang terkadang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Dua kelompok besar tersebut ialah: Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dulu, mereka pernah melakukan perjalanan menuju Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Keduanya sama-sama dipimpin oleh kiai dari kelompoknya masing-masing. Karena pada waktu itu transportasi masih menggunakan kapal laut, maka wajar jika perjalanannya dilakukan berbulan-bulan.

Di tengah perjalanan, masuk waktu subuh, mereka sepakat melaksanakan shalat subuh berjamaah. Pada hari pertama, mereka sepakat kiai dari kelompok NU yang menjadi imam. Di rakaat kedua, kiai NU tidak membaca qunut sebagaimana yang lumrah dilakukan di hari-hari biasanya. Selesai shalat, salah satu anggota kelompoknya bertanya, “Tadi kiai tidak membaca qunut, apa kiai lupa?” Sang Kiai menjawab, “Saya tidak lupa. Saya hanya ingin menghargai makmum dari kelompok lain.”

Pun sebaliknya. Pada hari kedua, giliran kiai dari kelompok Muhammadiyah yang menjadi imam, kiai tersebut membaca qunut di rakaat terakhir shalat subuh. Anggota kelompoknya juga bertanya tentang hal yang baru saja dilakukan oleh sang Kiai: membaca qunut. Jawabanya sama, ia lebih mengedepankan sikap toleransi untuk menghormati kelompok NU yang juga menjadi makmum shalat subuh. Ada sebuah pesan yang saya tangkap dari cerita itu. Pesan sederhana yang mengandung banyak makna, yaitu tentang moderasi beragama.

Islam moderat (tawassuth), sebenarnya bukan sebuah model keislaman, tetapi merupakan wajah Islam itu sendiri. Moderasi Islam sejalan dengan teks-teks normatif dan fakta-fakta historis yang menyajikan Islam sebagai agama rahmatan lil’alamīn. Ia tidak mengarah ke sebelah kanan yang radikal, maupun menikung ke kiri yang liberal. Sikap radikal dan liberal, meskipun pada kasus-kasus tertentu tetap diterima, namun harus diracik dengan nilai-nilai yang substantif dan komprehensif sehingga proporsional dan tidak sebatas solusi temporal.

Meskipun dalam perjalanan sejarah, terdapat beberapa potongan peristiwa yang memperlihatkan agama (baca: Islam) sebagai background lahirnya tindakan kekerasan oleh kelompok tertentu, hal itu lebih dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial ekonomi, bukan murni doktrin agama. Agama sengaja didesain sebagai tampilan eksoterik yang menguat di permukaan sebagai dalang kekerasan, sementara di balik itu, terdapat berbagai kemungkinan lain yang sarat kepentingan dan konspiratif.

Islam memang bukan agama yang antikekerasan, namun mampu menempatkan kekerasan pada ruang yang semestinya. Menurut Razi Ahmad, yang dikutip Gus Dur dalam bukunya yang berjudul Islam Tanpa Kekerasan, mengungkapkan bahwa Islam tidak mengenyampingkan kekerasan dalam situasi-situasi tertentu, namun hanya bersifat untuk menyelamatkan diri.

Buktinya, nabi dan para sahabatnya juga berperang, yang berarti juga menggunakan cara-cara kekerasan, tentu dengan sangat proporsional dan sesuai konteks yang melatarbelakanginya. Ketika kekerasan dalam peperangan diadopsi dengan membabi buta, lalu diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara serampangan, maka akan melahirkan kelompok-kelompok radikal yang merusak tatanan, dengan mengatasnamakan agama.

Kebutuhan terhadap hadirnya Islam moderat yang lebih mengedepankan keadilan, perdamaian dan moralitas, menjadi satu keniscayaan di tengah semakin menguatnya sentimen keagamaan belakangan ini. Islam harus mampu hadir kembali sebagai pelopor perdamaian dunia sebagaimana ia dilahirkan. Tantangan ke arah ini sangatlah berat, terutama ketika semangat keislaman yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pemahaman yang mumpuni. Diperlukan kerja keras dan strategi yang apik oleh tokoh-tokoh tertentu dalam memperkenalkan ulang Islam sebagai agama manusia modern yang benar-benar moderat.

Sebenarnya, kalau mau jujur, tampilan Islam moderat dengan sangat gamblang dapat ditemukan di negeri ini, sampai pada pelosok-pelosok pedesaan, baik wilayah pesisir, pegunungan maupun pedalaman. Konflik-konflik horizontal keagamaan sering kali hanya terjadi di tingkat elite, bukan di masyarakat akar rumput yang dipimpin oleh para kiai kampung. Kedudukan kiai kampung, dengan langgar (surau), madrasah atau pesantren yang dimiliki, menempati posisi strategis dalam menciptakan moderasi Islam di kalangan masyarakat.

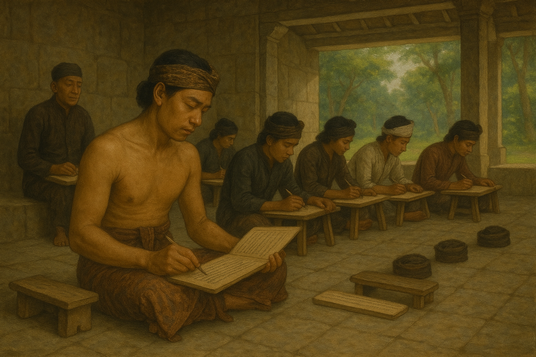

Istilah kiai, dalam diskursus akademik, pertama kali diperkenalkan oleh Geertz dalam kerangka studi antropologi, pada 1960-an, untuk mewakili sosok ulama karismatik yang memiliki spesialisasi ilmu agama. Sebelum itu, istilah kiai memang sudah mengakar dalam sosio-kultural masyarakat Jawa khususnya, sebagai sebutan bagi sosok yang dikagumi dan dianggap memiliki keistimewaan daripada yang lain, meskipun berupa benda pusaka, seperti keris. Maka dalam kebudayaan Jawa, terdapat sebuah keris yang dinamai “Kiai Slamet”, atau sebuah grup musik yang bernama “Kiai Kanjeng”.

Sedangkan istilah kiai kampung hanya merujuk terhadap tempat tinggal kiai dengan lembaga pendidikannya yang umumnya terletak di perkampungan. Lembaga yang dimaksud bisa berupa mushalla/langgar yang menjadi tempat mengajarkan Al-Quran dan kitab-kitab dasar, atau madrasah diniyah, dan atau pesantren. Bahkan bisa saja, seorang kiai tidak memiliki salah satu dari ketiga lembaga yang dimaksud, tapi memiliki perkumpulan tertentu, dengan jamaah masyarakat sekitar, yang biasanya diisi dengan pengajian kitab kuning secara rutin.

Kata “kiai” sendiri, menurut Dhofier, bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan bahasa Jawa, dengan konotasi yang lebih luas. Bukan hanya orang, sebagaimana disampaikan di atas, benda-benda keramat pun bisa disebut kiai. Sementara pada perkembangan selanjutnya, sebutan kiai dialamatkan kepada seorang tokoh intelektual yang dipandang ahli dalam bidang agama. Itu pun harus didukung (meski tidak mutlak) dengan trah ke-kiai-an secara nasab, baik nasab kekerabatan maupun nasab keilmuan.

Sebutan kiai, berbeda dengan sebutan ustadz, terutama ustadz versi media, yang bisa dilekatkan kepada siapa saja, dengan hanya sedikit bermodal fashion dan satu dua hafalan ayat dan hadis. Mendapat gelar kiai, harus melalui tahapan proses kaderisasi yang ketat. Mereka yang saat ini benar-benar berpredikat kiai, terutama di lingkungan NU, selain biasanya harus ada darah nasab, ia harus pula bisa baca “kitab kuning” sekaligus menerjemahkan dan memahaminya. Ada jalan terjal menuju gelar kiai, yang tidak semua keturunan kiai pun bisa melaluinya. Begitu sebaliknya, meskipun tidak memiliki darah kiai, dengan kesungguhan dan keistiqamahan, seseorang bisa lulus seleksi menjadi pemangku predikat kiai, yang bisa diterima oleh masyarakat.

Sulitnya perjalanan seorang kiai berbanding lurus dengan posisi sosial yang kelak akan ditempatinya. Kiai tidak saja menjadi kekuatan kultural yang pengaruhnya tidak tergantikan, tetapi saat ini juga menjadi kekuatan politik yang pengaruhnya tidak mudah digeser. Posisi dan peran kiai demikian penting dalam segenap siklus kehidupan manusia. Tidak heran, bila sosok kiai sering menjadi rebutan para kontestan pemilu di berbagai tingkatan. Bahkan seolah-olah, peran politik kiai sudah melampaui peran utamanya sebagai pengajar agama.

Bukan hanya itu, dalam struktur sosial masyarakat, kiai dianggap sebagai raja-raja lokal yang mampu menggerakkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak berlebihan apabila kiai diposisikan layaknya raja yang disanjung, dihormati dan disegani. Mengingat peran strategis inilah, menempatkan kiai sebagai sosok paling berpengaruh dalam melakukan moderasi Islam di lingkungan sekitarnya, merupakan satu hal yang perlu diprioritaskan kembali.

Kiai kampung, dengan basis massanya yang kuat dan egaliter, bisa terus menjadi harapan bersama untuk menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama. Hal itu, hari ini menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar. Maka, selain jalur vertikal yang menjadi pijakan utama para kiai, jalan horizontal yang berkaitan dengan kedamaian dan keadilan sosial kemasyarakatan harus ditegakkan lagi sebagai realisasi konkret dari konsep moderasi beragama.

Sumber Referensi:

Abdurrahman Wahid, et.al., Islam Tanpa Kekerasan, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

Clifford Geertz, The Religion of Java,(Chicago: The University of Chicago, 1960).

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia,(Jakarta: LP3ES, 2011).

Ali Usman, Kiai Mengaji, Santri Acungkan JariI, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012).

Ibnu Hajar, Kiai di Tengah Pusaran Politik,(Yogyakarta: IRCiSoD, 2009).

TOPIK:

Bintu Assyatthie

Lahir dan besar di kampung kecil bernama Totale, tepian pesisir paling timur Pulau Madura. Saat ini berdomisili di Lamongan, Jawa Timur. Kecintaannya terhadap dunia literasi, ia tunjukkan dengan membangun rumah pribadi, yaitu: cahayatotale.blogspot.com. Boleh dikunjungi oleh siapa saja yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan tulisan-tulisannya. Penulis dapat disapa di Instagram dan Facebook Bintu Assyatthie.

Leave a Reply