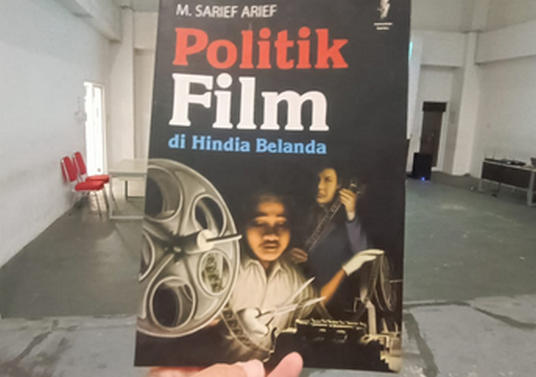

Resensi Buku “Politik Film di Hindia Belanda”

Dewi Sartika

Bayangkan, kamu sedang nonton film di siang bolong atau waktu-waktu saat anak-anak belum tidur dengan para pemain berbusana minim yang memperlihatkan sekwilda (sekitar wilayah dada) atau adegan-adegan dewasa lainnya. Itulah setidaknya gambaran acara-acara di TV di dekade 90-an lalu. Tidak ada sensor ketat seperti sekarang.

Masih ingat beberapa waktu lalu ketika netizen mempermasalahkan atlet renang perempuan sedang diwawancarai setelah latihan dengan gambar diblur yang menjadi korban ketatnya sensor di Indonesia. Dahulu, sensor ketat juga pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda.

Buku Politik Film di Hindia Belanda pun turut membahas masalah sensor-menyensor ini. Setahu saya, sangat sedikit buku yang membahas perfilman di Indonesia. Selain buku ini, ada juga Sejarah Film 1900-1950 karya Misbach Yusa Biran. Kedua buku ini diterbitkan penerbit yang sama. Entah, semisal kalau ada buku lain yang berbicara mengenai sejarah perfilman Indonesia. Politik Film di Hindia Belanda” sendiri diangkat dari skripsi milik M. Sarief Arief, alumnus Jurusan Sejarah Universitas Indonesia.

Dalam pembukaannya, M. Sarief Arief menyoroti tentang efek Reformasi yang diharapkan melahirkan perbaikan terhadap kualitas di industri Tanah Air. Salah satunya kembali munculnya film-film dengan muatan seks. Tentu tak bisa dilupakan bagaimana di pertengahan dekade 2000-an, bintang-bintang porno luar sempat membintangi film Tanah Air. Sebut saja Maria Ozawa alias Miyabi dan Sasha Grey. Hal ini seolah mengingatkan kembali sewaktu industri film Tanah Air mati suri di tahun 90-an diikuti munculnya film esek-esek dengan poster panas.

Buku yang terdiri dari empat bagian ini kemudian membicarakan munculnya film di Hindia Belanda (nama Indonesia sewaktu dijajah Belanda) di tahun 1900 dengan adanya iklan film di harian Bintang Betawi. Tentu saja, film yang ditayangkan adalah film bisu. Kala itu, respons terhadap pertunjukan film ini tidak viral (menggunakan bahasa masa kini) karena beberapa faktor.

Kendati demikian, bukan berarti jenis hiburan baru ini tidak diminati. Meskipun sudah ada pertunjukan hiburan seperti tonil atau stambul, pada akhirnya pemutaran film bisa menarik penonton. Tentu hal ini berdampak pada makin banyaknya tempat pemutaran film di beberapa kota termasuk di Batavia (Jakarta) dan Padang.

Dampak lainnya, jumlah importir film juga meningkat . Di tahun 1924, setidaknya ada 17 importir. Kebanyakan film yang beredar ketika itu juga buatan Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, dampak Politik Etis juga membuat banyak penduduk pribumi yang menonton film.

Meningkatnya jumlah penonton pribumi membuat L. Heuveldorp, orang Belanda, mendirikan Java Film Company yang kelak memproduksi film Loetoeng Kasaroeng yang melibatkan pribumi sebagai pemainnya. Tujuan pembuatan film ini sendiri untuk mengurangi pengaruh film-film Barat (Amerika).

Selain itu, pemerintah kolonial juga mengkhawatirkan dampak dari tayangan film-film impor tersebut yang memuat adegan kekerasan dan adegan dewasa bagi penonton pribumi. Mengapa demikian? Alasannya, hal ini dapat memperburuk citra orang kulit putih di Hindia Belanda yang selama ini dianggap beradab. Melalui film dengan pemain lokal, pemerintah kolonial seakan hendak menunjukkan bahwa pribumi juga bisa melakukan hal yang sama.

Mulai menggeliatnya industri pembuatan film di Tanah Air juga menarik perhatian orang-orang Cina di Hindia Belanda. Mereka kemudian mendirikan rumah produksi film dengan mengadaptasi cerita-cerita populer di majalah. Sementara para pemainnya diambil dari pemain tonil maupun stambul.

Selanjutnya, di bagian tiga, penulis buku ini membahas tentang pembentukan komisi sensor yang bertugas memeriksa film sebelum beredar. Uniknya, komisi ini hanya ada di Batavia, Medan, Semarang, dan Surabaya, mengingat keempat kota tersebut memiliki pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya film-film impor. Tren film bisu berganti dengan film bicara.

Karena tidak ada panduan secara resmi mengenai aturan-aturan melakukan sensor, sering kali para anggota komisi sensor menggunting pita film sesuai keinginannya. Pada awalnya, ada tiga kriteria lolos atau tidaknya sebuah film yaitu lolos sensor, lolos sementara, dan tidak lolos sensor, hingga akhirnya bagian kedua dihilangkan.

Umumnya, yang menjadi sasaran utama sensor ini berupa gambar-gambar yang dinilai bisa menimbulkan citra buruk kulit putih, bukan pada dialog maupun alur cerita. Setidaknya, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan tentang komisi sensor ini berkali-kali (1919, 1920, 1922, 1924, 1925, 1930, dan 1940) yang bertujuan untuk memperbarui aturan-aturan sebelumnya.

Keterangan Buku

Judul : Politik Film di Hindia Belanda

Penulis : M. Sarief Arief

Penerbit : Komunitas Bambu

Tahun terbit : 2010

Tebal : 101 halaman

ISBN : 979-3731-68-0

TOPIK:

Dewi Sartika

Penulis kelahiran pesisir utara Lamongan, lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (jurnalistik) yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, budaya, dan film. Anggota komunitas literasi serta telah menghasilkan sejumlah antologi. Penulis dapat dihubungi melalui email: dewisartika.naura@gmail.com

Leave a Reply